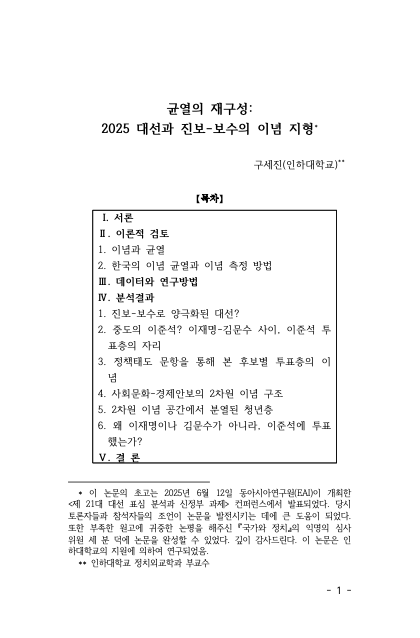

2025년 3월 치러진 대통령선거에서 유권자의 이념 성향이 기존의 ‘진보-보수’ 구분만으로는 설명되지 않는다는 분석 결과가 나왔다. 인하대 구세진 교수는 다차원 문항반응이론(MIRT)을 활용해 경제안보와 사회문화 두 축의 독립적 이념 지형을 도출하고, 이를 통해 유권자의 투표 성향을 실증 분석하였다. 특히 청년층에서 사회문화 이슈를 중심으로 한 새로운 이념 균열이 나타난 점이 주목된다.

본 연구는 한국 정치에서 통용돼 온 ‘일차원적’ 이념 구분이 현재 유권자들의 복합적인 이념 성향을 포착하지 못한다는 문제의식에서 출발한다. 연구자는 2025년 대통령선거 직후 진행된 온라인 패널 조사 자료를 기반으로, 총 17개 정책 이슈에 대한 유권자 응답을 다차원 문항반응이론(MIRT) 방식으로 분석하였다. 이를 통해 경제안보(예: 복지, 시장, 안보, 대북정책)와 사회문화(예: 성평등, 다양성, 기후위기 등)라는 두 축을 도출하였으며, 해당 차원이 유권자의 투표 행태와 어떻게 연관되는지를 정량적으로 제시하였다.

투표 선택을 기준으로 유권자를 분류한 결과, 더불어민주당(이재명 후보)과 국민의힘(김문수 후보) 지지층은 경제안보 축에서 분명히 구분되나, 사회문화 축에서는 뚜렷한 차이를 보이지 않았다. 반면 개혁신당 후보 이준석 지지층은 경제안보 축에서는 중도에 가까운 위치를 점하였으나, 사회문화 축에서는 두 기존 정당 지지층보다 명확히 보수적인 성향을 보였다. 이러한 특성은 특히 2030 세대에서 두드러졌으며, 이들은 경제적 좌우보다는 사회문화적 가치관을 기준으로 후보를 선택하는 경향이 높았다.

회귀분석 결과 역시 이러한 경향을 뒷받침한다. 경제안보 축에서의 이념 성향은 여전히 투표 선택에 일정한 영향을 미쳤지만, 사회문화 축에서의 성향 또한 통계적으로 유의미한 설명력을 가졌다는 점에서 기존 분석틀에 대한 재고 필요성이 제기된다. 특히 이준석 지지층은 경제안보 이슈에 대한 응답에서는 양극단으로 분산되지 않고 비교적 균형 잡힌 분포를 보인 반면, 사회문화 이슈에 대해서는 응답자 다수가 ‘보수적’ 경향에 몰려 있었다. 연구자는 이를 “청년 보수화”나 “가치 기반 이념 전환”으로 해석할 수 있는 증거로 평가한다.

정치적 함의 측면에서도 이 연구는 주목할 지점을 제시한다. 첫째, 유권자의 이념 성향을 이해하는 데 있어 전통적 구도(진보=복지 확대, 보수=시장 중시)는 더 이상 설명력이 충분하지 않다. 둘째, 사회문화 이슈가 점차 투표 선택의 핵심 변수로 부상하고 있으며, 이는 정당의 공약 구성이나 정치 담론 전략에도 직접적 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 특히 청년층에서 나타나는 사회문화 보수화 경향은 정책 우선순위, 의제 설정 방식, 정치세력 간 연합 구도에 변화를 초래할 가능성이 있다. 연구자는 이러한 구조적 전환이 단기적 후보 인기나 선거 캠페인 전략을 넘어서, 정치 균열 구도의 재편 신호일 수 있다고 지적한다.

실제로 이 연구에서 도출된 다차원 이념 지표는 기존 정치학 연구나 여론조사 실무에서도 활용 가능성이 크다. 예를 들어 정치권에서는 “중도층”이나 “스윙보터”를 추상적으로 언급하는 경우가 많으나, 본 논문은 다차원 분석을 통해 이들이 ‘경제적 진보–사회문화 보수’와 같은 혼합적 성향을 보일 수 있음을 실증적으로 확인한다. 이는 정당 차원의 메시지 타기팅 전략 수립에도 중요한 단서를 제공한다.

이번 연구는 2025년 대통령선거를 통해 드러난 유권자 이념 지형의 재편 가능성을 실증적으로 제시했다는 점에서 의의가 있다. 특히 사회문화 이슈가 투표 결정에 미치는 영향력이 확대되고 있다는 분석은 정당 정책 설계 및 의제 설정 과정에 있어 실질적 시사점을 제공한다. 향후 정치권은 단일 축의 이념 좌표 대신, 다차원적 유권자 지형에 기초한 전략을 수립할 필요가 있다. 또한 청년 유권자의 사회문화적 성향 변화를 면밀히 관찰하고, 이들의 기대와 우려를 반영한 제도 개선 논의가 요구된다. 이념 균열이 재구성되는 전환기에 정치권의 대응 전략은 향후 선거제도 개편, 정치교육 방향, 정책우선순위 설정 등에 영향을 미칠 전망이다.

유튜브:

https://youtu.be/obRJgJg9gi8

2025 대선, 이념 구도 ‘재편’ 확인… 다차원 분석으로 유권자 성향 파악

엄기홍 기자

|

2025.08.23

|

조회 168

청년층 중심의 사회문화 보수화 조짐… “경제안보-사회문화 이념축 분리 분석 필요”

출처: 국가와 정치

엄기홍 기자 | theaipen.official@gmail.com